勃艮第名庄JF Mugnier 庄主,Frédéric Mugnier 近期发表了一篇关于《是时候结束生物动力法》的文章,引起了很多的行业讨论。

他觉得如今大部分爱好者和专业者对待酒农的观点,只有两类:生物动力法和放毒者。他可以很容易地证明自己不是第二类酒农,但也需要解释为什么没有被前一类吸引。他对更加清洁、尊重、细心的葡萄园耕种方式没有异议,但也提出了以下思考和疑问:

他觉得如今大部分爱好者和专业者对待酒农的观点,只有两类:生物动力法和放毒者。他可以很容易地证明自己不是第二类酒农,但也需要解释为什么没有被前一类吸引。他对更加清洁、尊重、细心的葡萄园耕种方式没有异议,但也提出了以下思考和疑问:

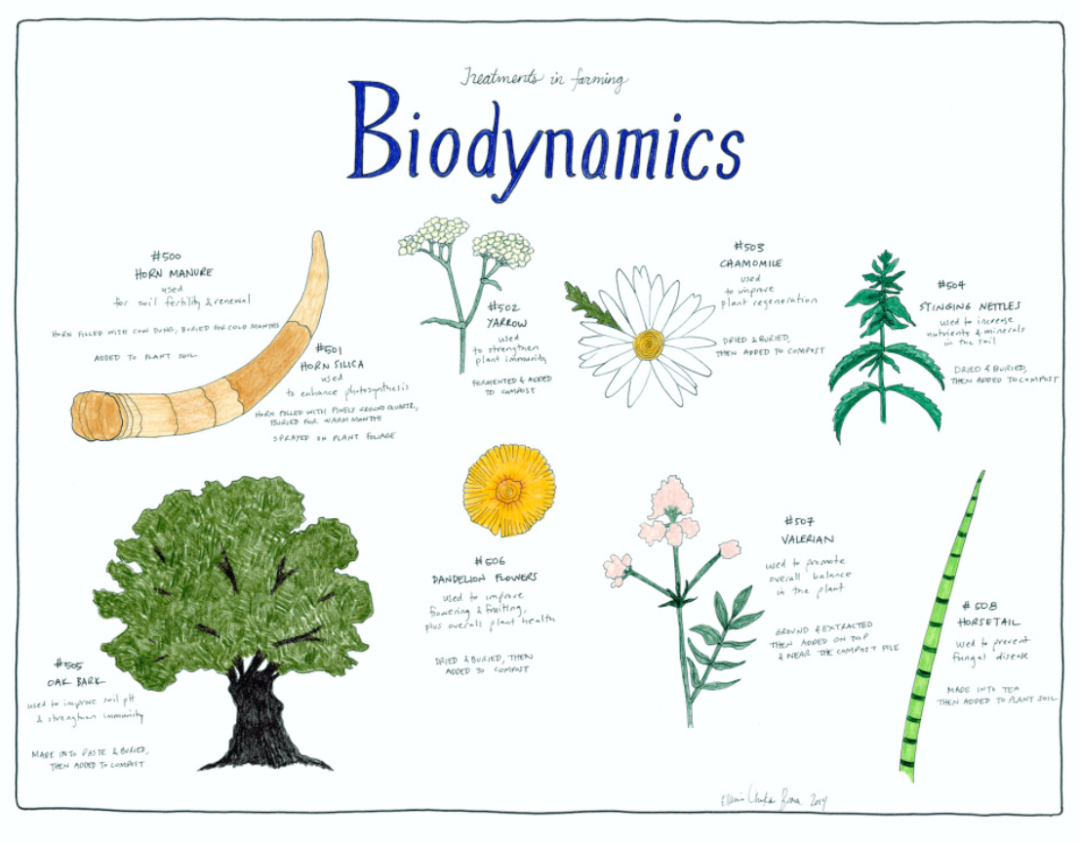

生物动力制剂只有几种选择,并且有时,罕见地使用上有一些让人难懂的解释,比如为什么是牛角不是羊角或其他什么角;生物动力法既不古老也不源于农民的智慧,更多是巫师和炼金术士;Demeter生物动力认证是基于鲁道夫·斯坦纳 Rudolf Steiner 的理论,但一辈子几乎没有和农业打过交道的他,提出的理论并不源于实践;500和501这样的制剂是为了让土地更好,还是是对神灵的祭品; 在生物动力学中,人类是一切的中心;

生物动力法是有远见还是盲目的?

接受一切生物动力法的体系是有意义的,还是对自由的放弃?

……

此前国内有尝试完整翻译在此:《Frédéric Mugnier:是时候结束生物动力法了》

对此,世界著名葡萄酒作家,勃艮第克里玛联合国申遗委员会专家顾问,杰克·里戈(Jacky Rigaux)也提出了《为什么要终结生物动力法?》的回答,以下为全文:

在20世纪80年代初,生物动力法在葡萄酒界崭露头角,这些做法大大促进了土壤中的生命活性。1989年,克劳德·布尔吉农(Claude Bourguignon,著名土壤微生物学家、罗曼尼康帝前土壤顾问)在一群年轻的葡萄园主面前警告说,随着除草剂、杀虫剂、杀螨剂和杀菌剂的普遍使用,土壤中的生命已经消失。

这些做法在很大程度上促使我们所谓的土壤复苏,重新唤醒了能够传递原始触感、味觉和嗅觉信息的葡萄酒,也就是我们在2015年将其列入联合国教科文组织世界遗产”葡萄园”的优质葡萄酒信息。

在世界各地,只要有可能进行土壤葡萄种植都应进行种植。勃艮第的”葡萄园”激发了对地方葡萄酒、高地(有独特品质,可以酿造更好葡萄酒的葡萄园)葡萄酒的强烈回归。为了生产出这样的葡萄酒,需要遵循尊重土壤自然平衡的做法。

尽管生物动力法不是唯一能促进”清洁”、尊重生物多样性的葡萄种植方式,但它们标志着生物动力法的回归,并且一直取得成功,吸引越来越多希望使葡萄种植成为一种持久的土壤葡萄种植、传递原始地方信息的葡萄园主。

通过生物动力法,回归对自然和起源的尊重。

那么,为什么想要终结生物动力法呢?

为什么不简单地开辟其他途径,而不是对生物动力法进行贬低,将其归结为简单的神秘实践,将其视为另一个时代的迷信?

生物动力法在很大程度上为农业开启了一个全新的时代,即通过农业学对主导地位的农学提出质疑,后者完全受制于农业食品工业,该工业提供合成化学产品,并将土壤越来越多地视为植物的简单载体。

在19世纪初,工业化蔓延至农业,其中也包括葡萄种植业,这导致越来越多的葡萄酒以构建口味为目标,变得越来越不自然。幸亏一些伟大的学者,如安德烈·朱利安、朱尔·拉瓦勒、安托万·拉瓦锡、西蒙·莫尔洛或朱尔·盖约(André Julien、Jules Lavalle、Antoine Lavoisier、Simon Morelot和Jules Guyot)等,他们拯救了葡萄酒。

1935年,法律规定的“法国原产地命名控制”确保了高地葡萄园优质葡萄酒的原产地。但在20世纪下半叶,随着工业化生产主义逻辑的盛行,以及生产消费型社会的发展,人们忘记了土壤自然哲学,将葡萄酒变成了必须符合市场规律的商品。2009年,法国国家原产地命名与质量管理局的转型,从保障产品质量转变为保障产品原产地,也印证了这一趋势,这放弃了纯原产地葡萄栽培的基本原则。

引入生物动力法的葡萄种植法是对采用生产主义逻辑的葡萄种植法的一种抵制。

生产主义使葡萄酒在酿造技术和酿酒产品的作用下变得越来越标准化,具有统一特征但牺牲了原创性。

鲁道夫·斯坦纳(Rudolph Steiner)是很早警告农业转向合成(人工)化学实践的危险的思想家之一,这种实践可能根除被认为是有害并扰乱“理性现代农业”实践的植物、昆虫、啮齿动物和真菌。他无疑是(西方近现代)首个认为农业应该完全遵循对生命过程和生命力尊重的人。因此,每个生命元素在尊重生物多样性的生态系统中都能找到其位置。例如,并不存在所谓的”杂草”。

上世纪90年代,勃艮第地区生物动力法的先驱之一的皮埃尔·莫雷(Pierre Morey)强调,生物动力法在很大程度上促进了尊重土壤生命耕种法的回归。他说:“亨利·贾叶(Henri Jayer)的会议成为里程碑。首先,是他自己开始了生物动力法的辩论。在20世纪80-90年代,生物动力法在刚开始实施时遭人嘲笑,它被视为巫术。

可以看出,参加会议的葡萄种植者如果不采用生物学或生物动力法的方法,在讨论我们这个行业的职业操守时似乎相当尴尬。

这提醒我们,需要像亨利·贾叶一样献身的葡萄种植者,他在自己的时代就没有屈服于生产主义葡萄栽培的诱惑。”今天,在法国和世界各地的所有著名葡萄种植区,采用生物动力法的葡萄酒农是特别靠近高地自然平衡的生物多样性保护者。

倡导生物动力法是对生命的拥护

对于致力于生物动力法的葡萄种植者而言,土壤中的生命问题至关重要,因为第二次世界大战后出现的合成化学做法使土壤面临灭绝之灾的威胁。他们与法国的先驱者弗朗索瓦·布舍和皮埃尔·马松(François Bouchet和Pierre Masson)并肩合作,寻求了土壤微生物学的专家的帮助,如克劳德·布尔吉尼翁或多米尼克·马斯诺(Claude Bourguignon和Dominique Massenot),还有像伊夫·赫罗迪(Yves Hérody)这样的生物地质学家。这些顾问都是真正的科学家,往往拥有自然科学博士学位。当生命因工业和化学农业的过度扩张而受到威胁时,重新提出生命的起源问题是非常重要的。

生物学对抗化学?

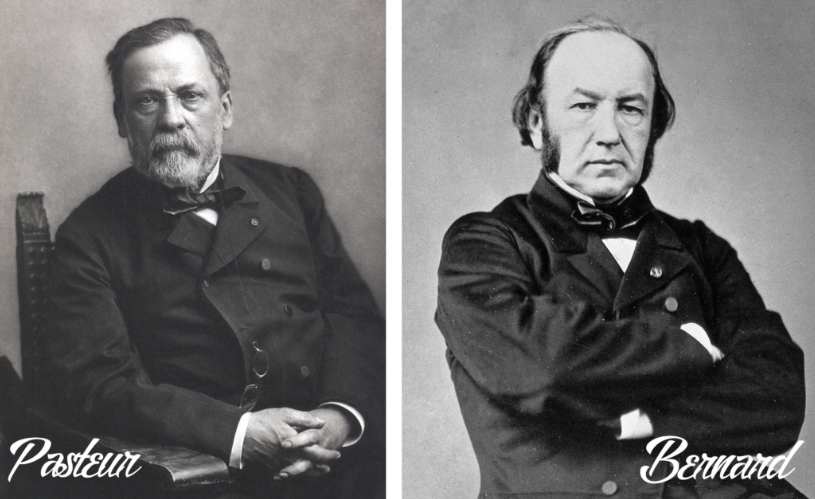

事情比较复杂。我们需要回到克劳德·贝尔纳(Claude Bernard,法国生理学家、实验医学奠基人之一)提出的观点:生命只有通过与环境的交流才能存在。然而,路易·巴斯德(Louis Pasteur微生物学家、化学家)非常具有笛卡尔主义的的生化观点却在一个日益技术化的世界中占据主导地位。他认为需要寻求和列举组成生命的元素,那些被认为有害或危险的元素需要被消除。

与之相反的是克劳德·贝尔纳曾提出环境远比构成它的元素更重要,一切都是平衡的问题。到目前为止,我们对这些元素了解的只有20%左右!甚至有些细菌我们至今还无法描绘它的特征。

生命的来源是什么?这仍然是一个悬而未决的问题。目前对黄石的前生物来源进行的研究特别引人入胜,并提出了矿物质与生物之间关系的问题。

在生态意识日益普及的历史时刻,是不是该聆听克劳德·贝尔纳的教导,提醒人们鲁道夫·斯坦纳也像他一样,受到了歌德的启发。歌德在《植物变形记》中描述了种子在多样性和差异化(后生)的过程中如何被生命之力唤醒。地球上的各类生命与行星生命是相通的。生命不可归结为物理化学规律。

《植物变形记》

通过将生命视为受到生命力驱动的物质,鲁道夫·斯坦纳产生了一种直觉,这种直觉在生物动力法的实践中得到了实现。

一切都是相互关联的:植物只有在与宇宙和大地的互动中才能生存。

激活这些互动,使它们充满活力,这就是生物动力法葡萄种植者的工作。因此,生物动力法可以被视为葡萄栽培的门户,它响亮而清晰地提醒人们拥有土地的前提是土壤中必须有生命。如果不保护和激活这些正在受到现代技术合成营养物质破坏的生命,那么土壤只是植物的简单支撑物,可能预示着地球上各地的葡萄种植业将脱离土壤发展,甚至在沙漠中发展!

通过消除在葡萄种植和农业中所谓的有害动植物,我们破坏了大地、空气、水和火的自然平衡。生物动力法激活了许多促进地球生命过程正常运转的元素和力量,因此,葡萄栽培区的“高地”才能再次自然地运转。

康德的读者–斯坦纳

康德在19世纪初指出,除了他所谓的“决定性判断”之外,还存在另一种智力活动,他称之为“反思性判断”。康德指出,决定性判断是我们形成对自然界的表象的基础,而反思性判断则塑造了我们对艺术和生活的体验。

在17世纪初,随着物理数学出现在知识界的前沿,源自决定性判断的世界工具化运动开始发展,并在19世纪得到确立。一种偏向于“量化”的思维及其识别和理解元素逐渐主导。由此发展出一种化学性越来越强、生物性越来越弱的农学,这意味着根除所有有害物种,甚至不顾可能带来的生态灾难,正如我们今天所看到的那样。

埃德加·莫兰(Edgar Morin,法国当代著名思想家)指出:知识是围绕着简化原则组织起来的,这是指将复杂的事物简单化,和/或将实际上具有多个维度的事物简化为其中一种被视为基本的维度。这种趋势似乎不可抑制地在削弱生命。理性的在各个领域的实际运用是不可置疑的,但它往往忽视了其实施可能对现实的其他维度造成的副作用。

除了决定性判断的巨大智力运动之外,决定性判断可以带来物理数学、化学以及由此产生的技术的长足发展。

康德还强调我们也具有反思性判断的能力。

通过反思性判断,尽管我们无法在概念上准确定义美,但我们能够辨别美。通过它们,尽管我们也无法在概念上确切地定义生命,但我们能够辨认生命。因此,我们不得不承认存在一种具有意义和功能的心智能力,它能够辨别行动中的组织过程,但不知道它们到底来自哪里或终将去往何处。

斯坦纳像歌德一样阅读了康德的作品,这使他确信新生的生物学也许更接近艺术,而不是物理数学或化学!在生物化学家路易斯·巴斯德和生物学家克劳德·伯纳德对立的紧张关系中,他倾向于后者。因此,我们可以理解他发起的生物动力法运动是对现实多维度的肯定,尊重与之相处的多样“种类”。在理解存在“种类”之后,就等于努力在它们周围展示“精湛技艺”,超越了对技术掌握的主张。

自然界中起作用的力量

在受益于大自然的过程中,生物动力法的葡萄种植者和农民将那些我们并未创造但承认其存在的力量进行开放和有序的调动,这是合理的追求。“制剂”、花草茶和堆肥对自然机能的重新组织产生了显著而明显的影响,植物通过它们的调解找到了其自然功能。

安妮·克劳德·勒弗莱夫(Anne-Claude Leflaive,勃艮第白葡萄酒女王)和皮埃尔·莫雷(Domaine Pierre Morey庄主)在普利尼·蒙哈谢的地块上进行了传统化学、有机和生物动力法三种葡萄种植方法的比较。结果显示,在生物动力法的栽培中,生物活动明显更为丰富,根部更深,不同的自然动物群(地表生活的动物和地下生的动物)数量多且平衡。

此外,生物动力法栽培的葡萄酒在纯净度、矿物质度、唾液质量和味道上都更加突出,并在品尝时呈现出更高的能量水平。

经过大约十年的生物动力法葡萄种植,位于沃恩-罗曼尼的葡萄种植者Bruno Clavelier发现土壤变得均匀并结块,这促进了健康葡萄树所需的通气。

即使这可能超出一些过于笛卡尔主义思维的范畴,通过500号制剂激活地球的垂直力量,以及通过501号制剂激活宇宙的垂直力量,我们可以使葡萄藤重新拥有其本来的垂直姿态,这种垂直性在剪枝时被限制在水平方向。

无论如何,正如农学家、葡萄酒学家、葡萄酒大师和生物动力法种植者Olivier Humbrecht(阿尔萨斯名庄庄主)形象地表达的那样:“由于没有人能够用除了宗教以外的方式来解释地球上生命的产生和起源,我认为生物动力法因其取得的结果而存在是合理的。”

Olivier Humbrecht

毕业于葡萄酒学和葡萄种植学的Bruno Clavelier明确地表达了他的选择:“这就像一个调音更精确的乐器来演奏音乐。它的声音更真实、更准确,带有不那么单调、更活跃、更锐利的震动…葡萄酒的矿物质特性得到了提升。它有一种可与轴相媲美的矿物强度,赋予葡萄酒一种个性和气质!

加利福尼亚州生物动力法的领导者–特德·莱蒙(Ted Lemon)秉持着实用主义精神指出:“生物动力法是为了配合农业的良好物理实践。许多生物动力法实践者忽视了生物动力法的这一重要方面,陷入了像工业方法一样没有成果的虚幻幻想。就工业化农业而言,尽管一再尝试,却始终无法抵挡传统方法的重要性。相反,景观和农业用地的不断退化证明了工业化农业方法的巨大失败。”

波美侯Château Mazeyres的阿兰·穆埃克(Alain Mouex)表示:“生物动力法是一种实验性工具,通过这种工具,我们可以跟踪自然现象,以在抗病性、促进生长过程和提高品质方面得到特别令人信服的结果。”

生物动力法和认识论

生物动力法实践是一种富有成效的启发式思维的结果,19世纪初康德(1724-1804)发起的启发式思维是对反思性判断的认可。因此,克洛德·伯纳(Claude Bernard,1813-1878)在发现肝脏的糖原功能时,通过器官和功能的辩证法引领了生物学。然而,他的《实验医学研究导论》(1865)从认识论的角度来看并不扎实,因为他希望将生物学像物理学和化学一样牢固地确立在当时的科学中。

歌德对科学认可没有同样的关注,他更接近诗歌。

至于斯坦纳,在神秘主义盛行的背景下,他在他的时代像现在一样将生物动力法置于一种颇具争议的言说中。根据庞加莱(Poincaré,法国数学家、天体力学家、数学物理学家、科学哲学家)倡导的认识论方法,强调科学中重要的是模型是否便利,可以预见生物动力法将更容易在当代科学界找到自己的位置。

事实上,今天越来越多的人认为,化学家操纵的物体一直在欺骗他。尽管相对于昨天我们所知道的方法来说,它们已经相当精细了。从真实角度来看,它们只是相对于相当粗糙的操作而言的才是“纯粹的”。

就物理学家而言,当他阐明自己的方法时,他发现他的领域受到越来越多、越来越小的寄生虫的干扰,他们无法完全保护自己。更不用说神经学家的模型是多么不准确,他们自己首先了解到存在巨大的不确定性!因此,我们始终在探索对真实世界的调控,而不是严格和专断的知识。

作者